Ketika Buku, WiFi, dan Estetika Bertemu Kopi

Di berbagai sudut kota, terutama di kawasan urban yang tengah naik daun, menjamur kafe-kafe literatif—ruang ngopi penuh quote filsuf, rak buku klasik, dan meja panjang tempat diskusi filsafat setengah serius digelar. Kafe semacam ini menawarkan bukan hanya kopi, tapi identitas: intelektual, melek budaya, dan tentu saja—”berkelas”.

Namun, beberapa kilometer dari sana, berdiri warung kopi pinggir jalan. Kursi plastik, kopi sachet, dan pelanggan tetap: tukang ojek, buruh, pedagang keliling. Tak ada estetika Instagram. Hanya kehidupan nyata.

Kopi sebagai Simbol Kelas Sosial

Kopi bukan cuma minuman. Ia telah menjadi simbol kelas sosial baru. Di kafe literatif, kopi bisa dihargai Rp45.000 segelas—dituangkan dari alat seduh mahal, diseduh oleh barista bersertifikat. Di warung, kopi sachet Rp3.000 disajikan oleh pemilik warung yang sekaligus jadi kasir dan tukang cuci gelas.

Yang jadi soal bukan harga. Tapi bagaimana narasi tentang kopi dibajak oleh kelas menengah urban, dan menjadikannya simbol gaya hidup, bukan lagi penghidupan.

“Kopi kami bukan untuk dipamerkan, tapi untuk tetap hidup.” — Pak Mulyadi, 62, pemilik warung kopi dekat terminal

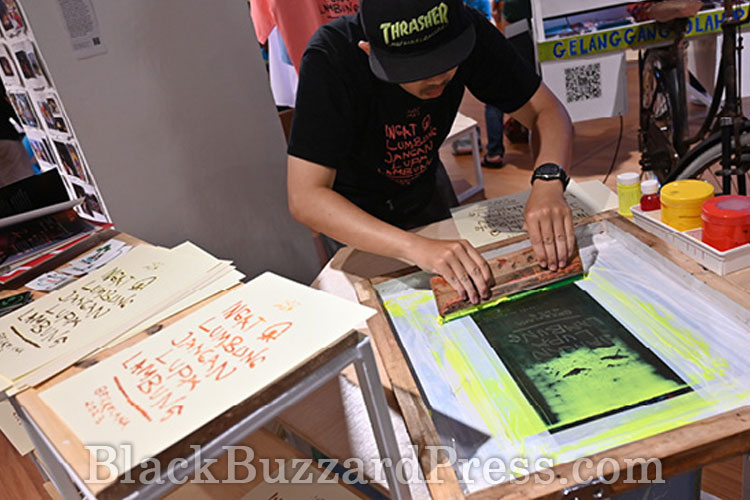

Literasi atau Gaya Hidup yang Dipoles?

Banyak kafe literatif mengangkat jargon “ruang baca rakyat”, “diskusi bebas”, atau “minum kopi sambil melawan lupa”. Tapi pengunjungnya? Mayoritas kelas menengah berpendidikan, datang dengan laptop mahal, baca buku sebagai latar selfie.

Di sisi lain, pemilik warung kopi yang telah menyajikan ratusan gelas per hari selama bertahun-tahun, tak pernah disebut bagian dari budaya kopi. Apalagi budaya literasi.

Apakah kita sedang menyamarkan eksklusi lewat estetika?

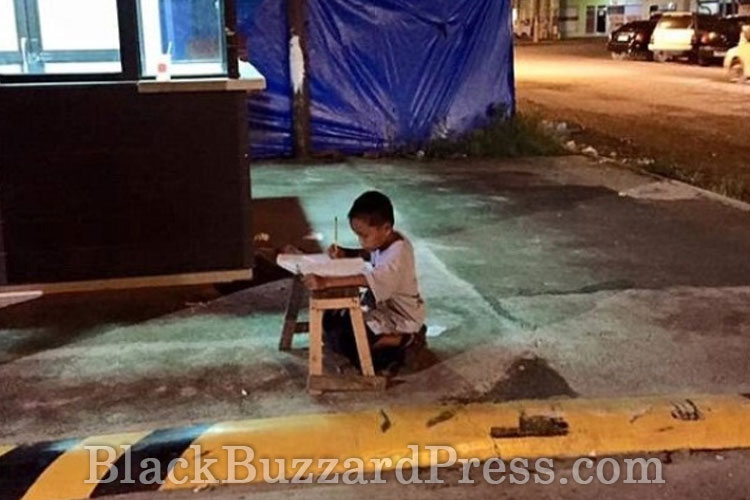

Realitas Penghidupan di Warung Kopi Pinggir Jalan

Warung kopi rakyat adalah tempat bertemunya obrolan realistik: soal harga sembako, iuran sekolah, dan kontrakan yang naik tiap tahun. Tempat beredarnya gosip lokal, curhat keluh hidup, bahkan debat politik spontan yang lebih jujur dari banyak talkshow TV.

Namun mereka tak pernah masuk radar media lifestyle. Tak punya nilai jual bagi narasi “coffee culture” yang digandrungi kota.

Kesenjangan Ruang & Narasi

Kafe literatif sering difoto, diulas, bahkan dijadikan bagian dari promosi pariwisata kota. Warung kopi rakyat? Terancam digusur, dirazia Satpol PP, atau dianggap merusak pemandangan.

Ini bukan lagi soal kopi. Tapi soal siapa yang punya hak atas ruang, perhatian, dan makna.

Penutup: Saatnya Ngopi Tanpa Menyingkirkan

Mungkin sudah saatnya kita bertanya:

Apakah “ruang literatif” yang kita bangun benar-benar inklusif?

Atau justru menjadi simbol penyaringan sosial yang terselubung?

Karena jika literasi hanya bisa tumbuh di ruang ber-AC dengan WiFi cepat, maka kita sudah kehilangan makna paling mendasar dari kata “rakyat”.

Dan jika kopi hanya layak dinikmati bila disajikan oleh barista bersertifikat, maka kita telah gagal memahami rasa hidup yang sesungguhnya diseduh oleh rakyat.